Enjeux de la préservation de la ressource en eau

Quelles sont les enjeux et les opportunités liées à la préservation de la ressource en eau ?

Quelles sont les enjeux et les opportunités liées à la préservation de la ressource en eau ?

Effet du changement climatique, croissance démographique, urbanisation galopante… sont autant d’enjeux qui pèsent sur les ressources en eau potable. D’ici 2030, les Nations Unis prévoient que 47% de la population mondiale vivra en zone de stress hydrique. Pour éviter des conflits d’usages de l’eau et des situations de pénurie, des solutions de préservation des ressources en eau s’imposent et commencent à émerger. Pour les entreprises de la gestion de l’eau, cette situation représente à la fois un challenge à surmonter et de nouvelles opportunités de marché à saisir. Il faut apprendre à faire mieux avec moins, voire offrir un service d’approvisionnement en eau là où la ressource est quasi inexistante.

Quelles sont les solutions ?

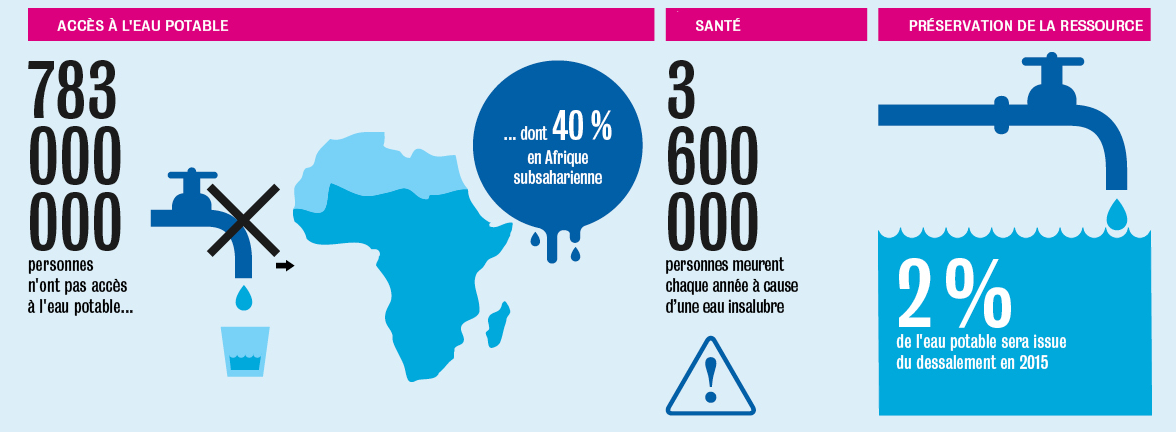

Ces entreprises développent déjà un panel de solutions de conservation de la ressource en eau tout au long du cycle de l’utilisation de l’eau – de la source au consommateur final – grâce à des solutions technologiques et la sensibilisation du consommateur. Mais au-delà de ce socle nécessaire, il faut aller plus loin pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à l’eau. Alors que 780 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable dans le monde, des solutions en eau alternatives existent. C’est le cas par exemple du recyclage de l’eau qui est encore sous-développé. Ce mécanisme consiste à effectuer un traitement secondaire voire tertiaire sur les eaux usées afin de pouvoir réutiliser ces eaux pour d’autres usages (irrigation agricole, usage urbains, etc.).

Pourquoi ces alternatives sont-elles peu développées?

Malgré des institutions internationales de plus en plus favorables à ce type d’évolution, en témoignent les évolutions de normes de l’OMS et le programme Européen ‘’Blueprint to Safeguard Water Resource’’, les solutions en eaux alternatives sont confrontées à des barrières souvent règlementaires, culturelles ou financières. Pourtant, si elles sont bien encadrées et adaptées aux enjeux locaux, ces solutions peuvent s’avérer d’un grand intérêt public, que ce soient pour les usagers, ou les territoires qui peuvent bénéficier de services écosystémiques restaurés, services essentiels à leur bon développement économique.

Comment valoriser ces solutions ?

Il est possible de mesurer les bénéfices cachés liés à une politique de préservation de la ressource en eau pour un territoire. Un cadre commun est omniprésent dans la littérature sur la valorisation des services écosystémiques. Il s’agit du cadre de ‘’la valeur économique totale’’ qui recommande l’identification des usages et non-usage du service environnemental en fonction de son contexte socio-économique. Les usages peuvent être directs (e.g. consommation d’eau potable) ou indirect (e.g. prévention d’inondation). Les non-usages, quant à eux, représentent la valeur intrinsèque donnée à un espace préservé, ou la valeur d’héritage liée au fait de léguer aux générations futures un habitat intact. Une fois ces usages et non-usages identifiés, on a le choix entre plusieurs techniques de monétarisation afin de valoriser le service environnemental – méthode des coûts évités et techniques de préférences révélées ou déclarées sont les plus utilisées.

Existe-t-il des exemples en la matière?

Il existe des milliers d’études déjà publiées sur le sujet. L’EVRI (registre internet en accès libre) recense plus de 4000 résumés d’études de valorisation de services environnementaux de toutes les régions du monde. Plus spécifiquement à l’eau et la France, la base de donnée ‘’Economie Eau France’’ constitue le registre de référence. Pour SUEZ, l’étude menée pour le site de production et de distribution d’eau potable d’Hyères-les-palmiers, qui présente une solution innovante de ré-infiltration de la nappe alluviale, a permis de démontrer sur 12 ans une valeur estimée entre 31 et 92M€ pour le territoire.

En conclusion…

Alors que le mécanisme de valorisation économique des services environnementaux fait désormais partie intégrante des processus d’élaboration de l’action publique, du fait de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau ou encore des lois Grenelle en France notamment, ce mécanisme est encore très faiblement utilisé dans les décisions d’investissement des communes et des entreprises. Au-delà du débat qui consiste à s’interroger sur le fait que la nature ne doive pas être monétarisée, l’utilité réelle de ce concept dans la prise de décision fait débat. Pourtant, même si ces études sont complexes à réaliser, qu’elles reposent sur des partis-pris socio-économiques ou techniques de monétarisation pouvant être contestables (e.g. utilisation de valeurs transfert, techniques de préférence déclarée), la combinaison d’une compréhension approfondie des enjeux spécifiques du territoire et des usages de l’eau peut permettre la réalisation d’étude informative et utile à la prise de décision.