Biodiversité et services écosystémiques

Par Gaël Gonzalez et Fleur Rodrigez-Gallois

A ce titre, cet article se propose d’étudier, non la manière dont la biodiversité peut s’intégrer dans les stratégies d’entreprises (le sujet a déjà été amplement traité, confère HOUDET 2008, WBSCD 2008, IUCN 2009, LIGUE ROC 2008..), mais le rôle intégrateur de ce sujet dans une politique environnementale générale. En d’autres termes, et pour des raisons que nous allons détailler par la suite, la thématique de la biodiversité souffre d’un incompréhension ou d’un manque de clarification auprès de la plupart des porteurs d’enjeux privés. Trop souvent biodiversité est synonyme d’espèces en voie de disparition, de biodiversité remarquable, de symboles à protéger. Les expériences récentes de Save Your Logo en France ou des fondations d’entreprises qui œuvrent à la protection d’une espèce phare en sont la manifestation la plus criante.

Or cette approche, majoritaire et reconnue, n’est pas celle qui permettrait d’intégrer au mieux les enjeux actuels de la préservation de la biodiversité dans les politiques environnementales d’entreprises. La biodiversité n’est que la principale condition de bon fonctionnement des écosystèmes, et appelle à une réflexion pluri-scalaire sur trois niveaux d’approche différents, dont le plus oublié, et pourtant le plus fondamental pour le bien être de nos sociétés est celui de l’écosystème. Nous reprenons ici à notre compte les propres mots de Bernard Delay (Président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) :

« Une espèce peut disparaître, que ce soit un ver de terre ou un éléphant, cela ne remettra pas forcément en cause la pérennité d’un écosystème ; d’autres espèces viendront la remplacer, son rôle sera rempli par d’autres associations biotiques. Or si nous continuons à épuiser, détruire, vider nos écosystèmes, nous détruirons non seulement nos espèces, les services qui découlent de ces écosystèmes et notre propre bien être. »

Notre objectif dans cet article est de questionner la pertinence d’une approche intégratrice de la biodiversité en entreprise en passant par la notion, complexe et pourtant essentielle, de services écosystèmiques, car il semble bien que c’est à ce niveau seulement que peut se mettre en place une véritable politique de préservation, conservation et restauration de la biodiversité. L’enjeu majeur est aussi de démontrer que ce sujet recoupe in fine l’intégralité des champs d’actions traditionnels que l’on retrouve dans les départements environnements des entreprises : énergie, eau, sols, ressources, et qui sont également traductibles à tous les niveaux décisionnaires du secteur privé : marketing, achat, recherche et développement, gestion et contrôle de gestion etc…

Dans une première partie, nous présenterons de manière concise la notion de biodiversité, de services écosystèmiques et reprendrons rapidement la bibliographie et les expériences déjà menées sur le sujet biodiversité et entreprises. Dans un deuxième temps, nous poserons la question de la nécessité de penser une nouvelle approche de la biodiversité en entreprise, en tant que sujet intégrateur, tout en soulignant les nombreux freins qui existent à ce propos. Enfin, nous proposerons des solutions pour penser les écosystèmes au sein des stratégies des entreprises, à l’intérieur même de leur gestion interne. L’enjeu est ici bel et bien d’arriver à internaliser les externalités liées à l’exploitation naturelles des services écosystèmiques.

De la biodiversité aux services écosystémiques

Définition de la biodiversité

« Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».

En d’autres termes, la biodiversité est comprise comme la totalité des êtres vivants en interaction, y compris les micro-organismes et les services rendus par les écosystèmes ; il est donc indispensable de réaliser qu´elle ne s’applique pas seulement aux entités, mais aussi aux processus biologiques. Reprenons les termes de la stratégie nationale (française) pour la biodiversité éditée par le MEDD en 2004 :

« La biodiversité est une dimension essentielle du vivant. Elle s’exprime par la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Elle est porteuse du potentiel évolutif qui garantit la capacité d’adaptation des espèces et des écosystèmes face, notamment, au changement global. La biodiversité est un enjeu vital pour les sociétés humaines par les biens et les services qu’elle procure. Les utilisations qui en sont faites ont marqué les paysages et l’ont façonné en retour. Elle est, de fait, investie de valeurs symboliques, culturelles, identitaires. L’homme doit préserver la diversité du vivant pour des raisons d’ordre éthique, culturel, biologique, écologique, mais aussi économique »

La biodiversité ne peut donc se réduire à la seule diversité et quantité des espèces, ni des gènes, ni des écosystèmes. C’est l’ensemble de ces trois composantes et surtout leurs interactions qu’il convient de prendre en compte. On y distingue traditionnellement trois niveaux d’organisation :

- la diversité écologique (les écosystèmes) ;

- la diversité spécifique (les espèces) ;

- la diversité génétique (les gènes).

Cette prise en compte des trois niveaux est fondamentale dans une optique de gestion intégrée de la biodiversité en entreprise. Bien souvent, les entreprises ont un rapport spécifique à l’un de ces niveaux d’appréhension de la biodiversité: les semenciers pour la diversité génétique, la cosmétique pour la diversité spécifique, le tourisme pour les écosystèmes, pour n’en citer que quelques uns. Or une bonne gestion de la biodiversité ne réside ni dans une approche sectorielle ou spécifique, au nom de l’utilitarisme ou de la « bonne échelle » d’action, mais bien dans la une gestion prenant en compte ces trois échelles.

Les services écosystémiques

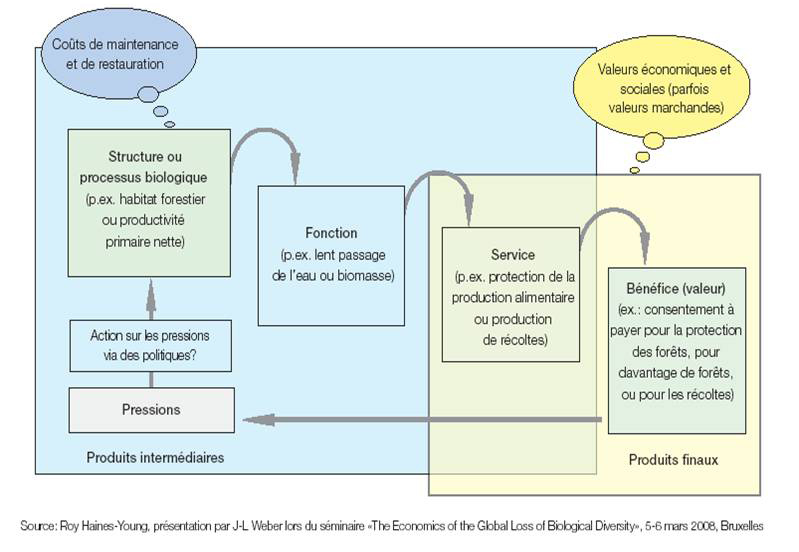

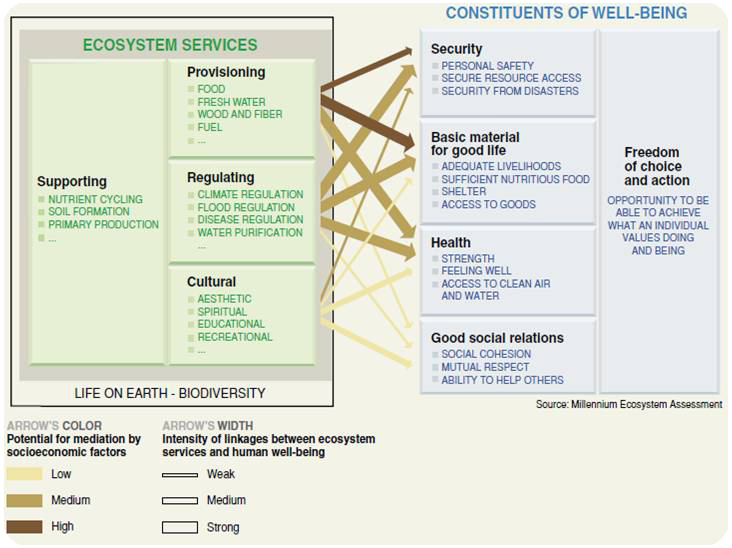

Le Millenium Ecosystem Assessment (2005) est un document fondamental pour l’étude de la biodiversité car il conceptualise et formalise l’importance des services écosystémiques. La biodiversité, en tant que gage du bon fonctionnement des écosystèmes, est un support à de nombreux services que les sociétés humaines tirent des écosystèmes, comme l’illustre le graphique ci dessous.

Le MEA a élaboré un cadre d’analyse commun de ces services résultant des interactions entre les organismes.

Les services d'approvisionnement, également appelés services de prélèvement, représentent l’intégralité des produits que procurent les écosystèmes, tels que les ressources génétiques, la nourriture et la fibre, ainsi que l'eau douce.

Les services de régulation sont les avantages qui découlent de la régulation des processus liés aux écosystèmes, tels que la régulation du climat, de l'eau et de certaines maladies humaines.

Les services culturels sont les bienfaits non matériels que procurent les écosystèmes à travers l'enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, les loisirs et l'expérience esthétique : savoir, relations sociales, valeurs esthétiques...

Les services de soutien sont les services nécessaires à la production de tous les autres services fournis par les écosystèmes. Ils comprennent la production de biomasse, la production d'oxygène atmosphérique, la formation et la rétention des sols, le cycle des éléments nutritifs, le cycle de l'eau et l'offre d'habitats.

Approcher la question de la biodiversité par les services permet de comprendre l’enjeu de la conservation de la nature non seulement pour elle-même ou pour certaines espèces emblématiques, mais dans les interactions et les dynamiques qui conditionnent les activités humaines. La principale difficulté de cette approche est la complexification entraînée par la multiplication des échelles d’analyse : échelle temporelle (temps long vs temps social), échelle biologique, échelle géographique.

Entreprises et Biodiversité

Or les entreprises ont une responsabilité dans la dégradation de la biodiversité que l’on constate actuellement, et ont leur rôle à jouer dans la conservation et la restauration des équilibres ainsi perturbés. Les initiatives et les méthodologies pour faire intervenir les entreprises sur cette problématique se multiplient :

- Quelques grandes institutions ont déjà pensé ce thème depuis quelques années : la Banque Mondiale, la CNUCED, l’OCDE…

- Le WBCSD, qui compose actuellement avec l’IUCN un guide de l’intégration de la biodiversité en entreprise, dans la continuation de la construction de son indicateur d’interdépendance ESR.

- Le think tank français OREE développe une méthodologie pour estimer les interdépendances des entreprises au vivant qui a fait l’objet d’un guide « Comment intégrer la biodiversité dans les stratégies d’entreprises » publié en 2008 par Joël Houdet . L’étude porte maintenant sur la création d’une méthodologie pour intégrer la biodiversité des les comptabilités des entreprises. Nous avons, dans le cadre de cette mission, été amenés à tester une partie de cette méthodologie en interne.

- Le rapport TEEB, publié dans sa version finale en novembre 2010, sera très certainement un jalon essentiel dans la création de méthodologies efficaces pour aider les entreprises à penser et gérer la biodiversité.

Pour intégrer les nécessités de la conservation dans les stratégies d’entreprises, la porte d’entrée est d’inventer de nouvelles façons de valoriser et d’évaluer les dépendances des activités des entreprises aux écosystèmes et les impacts qui en découlent, et d’incorporer ces résultats à des outils de planification, de gestion financière comptable, aux politiques marketing ou aux objectifs de développement durable. C’est l’un des chantiers auxquels l’économie de la biodiversité s’est attelée.

Le rôle de l’économie de la Biodiversité pour défricher ce sujet

Car l’enjeu fondamental d’une évaluation de la biodiversité et des écosystèmes réside dans le fait que celle ci n’a jamais été menée auparavant, ce qui a entrainé une sous-évaluation voire une absence totale de prise en compte des flux de biodiversité et des services écosystémiques en général et dans les entreprises en particulier. Or le rapport au vivant (flux, stocks et services) est essentiel et est l’une des conditions d’existence de la plupart des activités humaines et industrielles.

Ces fonctions, ces flux qui créent de la valeur économique ne sont ni évalués, ni estimés selon les lois des marchés économiques, ni même intégrés dans les systèmes comptables des acteurs privés et publics. Ils ne prennent pas en compte, sauf cas très particuliers, les pertes ou les profits qui pourraient être associés à une disparition ou une amélioration de certains écosystèmes. La conséquence première de cette lacune est que les individus, les parties prenantes, les entreprises et même les gouvernements ignorent ou accordent peu d’attention aux écosystèmes au moment de prendre des décisions politiques, administratives ou économiques.

L’absence de valeur économique de la biodiversité a aussi pour conséquence que l’exploitation de ces mêmes écosystèmes (et en de nombreux cas leur destruction ou dégradation) n’est pas chiffré et se fait à un coût nul. Et dans de nombreux cas, nous arrivons à une situation ubuesque dans laquelle il revient moins cher de polluer, détruire et d’exploiter irrationnellement un écosystème que de le gérer de manière durable (au sens de durabilité forte). Et les conséquences de cette dégradation sont bien souvent supportées par d’autres acteurs que ceux qui en sont à l’origine.

Cette absence d’évaluation économique est aussi dommageable, car il n’existe actuellement que peu d’opportunités pour les entreprises de générer des gains économiques à partir d’une gestion raisonnée des écosystèmes. Ces méthodes (MDP forestiers, Paiements pour services écosystémiques) sont encore actuellement balbutiantes, ce qui freine les entreprises dans le capacité à accepter le changement et à innover. La solution, cependant, réside dans la construction de tels mécanismes.

Les écosystèmes, une clé d’entrée nouvelle pour les entreprises

A ce titre, il nous semble important de souligner que la prise en compte réelle de la biodiversité dans les entreprises implique des changements globaux qui soient des changements de fond, et l’un des plus importants est de reconsidérer à juste titre le rôle essentiel des écosystèmes dans le fonctionnement de l’industrie et de l’activité concernée, qu’elle soit primaire ou secondaire, le lien paraissant alors évident, mais aussi tertiaire.

Une dépendance de fait aux services écosystèmiques

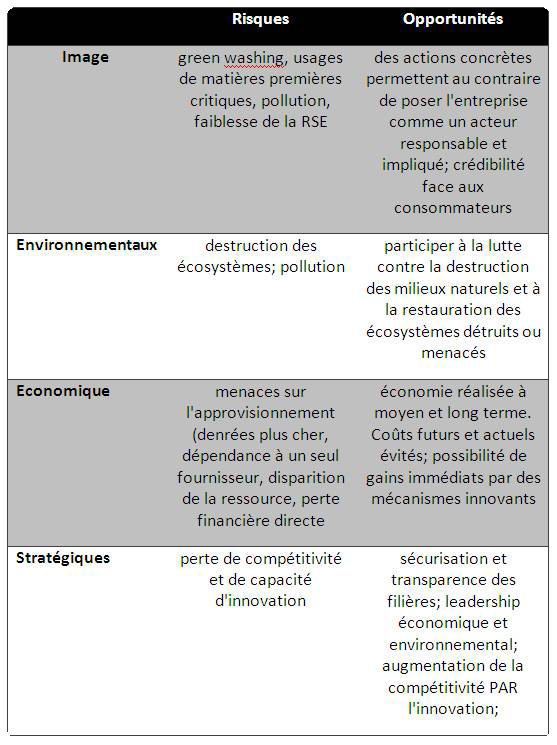

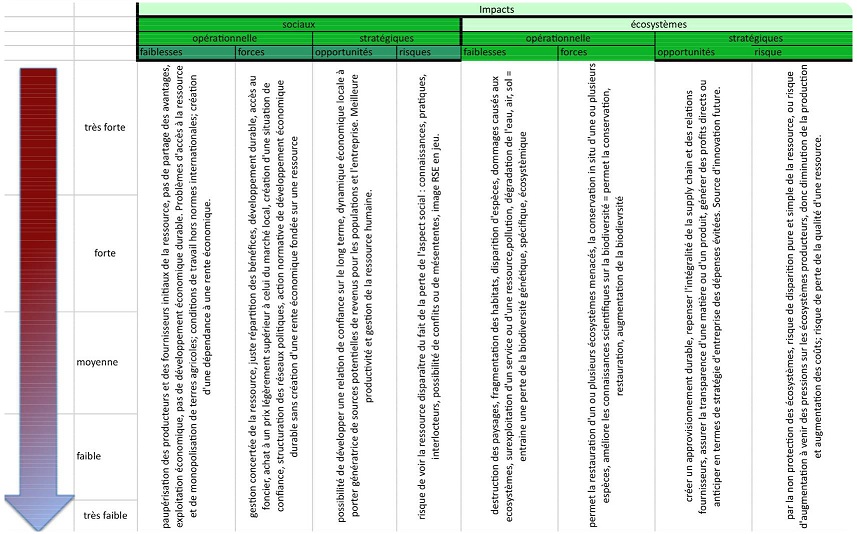

Il est démontré avec bonheur maintenant que les entreprises dépendent de la biodiversité dans leur fonctionnement, aussi bien pour une approche filière que pour une approche site. Les flux, comme les services écosystèmiques sont étudiés, identifiés et les risques qui leur sont liés sont bien connus et tendent de plus en plus a être intégré dans les décisions stratégiques. Ce sont des risques tout d’abord réglementaires, notamment d’ordres fiscaux et relatifs aux études d’impacts dans le cadre de demandes d’autorisation d’exploiter. Les risques associés à l’image et à la réputation interviennent dans l’accès à de nouveaux marchés, et les relations avec la clientèle et les actionnaires plus sensibilisés aux enjeux écologiques qu’auparavant. L’objectif et la réponse adéquate sont de construire des partenariats durables avec les parties prenantes et définir des objectifs communs. Les risques liés à la disponibilité et aux coûts des matières premières, organiques et inorganiques ne sont pas moindre. A ce titre, réduire la consommation de ces ressources et gérer de manière écologique les espaces qui les fournissent peuvent s’avérer particulièrement avantageux. Mentionnons enfin les risques attachés à l’accès au capital. L’important est maintenant de transformer ces risques en opportunités de gestion intégrée. Ce que nous proposons dans le tableau ci dessous :

La principale attente dans le domaine est actuellement de faire raisonner les entreprises en terme de dépendance aux services écosystémiques et à les amener, dans toutes les échelles d’action, à prendre en compte l’échelle de l’écosystème et les boucles de rétroaction des services au vivant. Il convient des lors de décider de prendre le sujet des services écosystémiques à bras le corps et de les traiter en interne de façon détaillée.

Des freins de plusieurs types

Mais les freins sont multiples, et aussi bien internes qu’externes : mauvaise compréhension de la notion réelle de services écosystémiques, pour des raisons de complexité évidente du sujet et de l’absence de formation, normale au cependant, des acteurs privés ; absence de relais entre les gestionnaires privés et la recherche fondamentale sur la question ; pas de prise de conscience du rôle fondamental de l’échelle écosystémique par rapport à des icones de la biodiversité comme le sont certaines espèces ; absence d’attribution de budgets spécifiques ou de ressources humaines spécifiquement à ce sujet ; absence de données ou d’informations pouvant contribuer à l’identification de la dépendance à la biodiversité etc..

Une « révolution » dans la gestion interne des entreprises.

A ce titre, intégrer les services écosystémiques dans les réflexion et la gestion intégrée de la biodiversité en entreprise représente une véritable gageure : celle de reconsidérer sous un angle nouveau l’ensemble des problématiques environnementales.

En effet, les services écosystémiques concernent tous de près ou de loin les thématiques classiques déclinées dans les politiques environnementales des entreprises : eau (service de purification et de fourniture de l’eau), sol (régénération et production de la biomasse), déchets même d’une certaines manière, eu regard aux enjeux de pollution des sols…

Il n’est pas jusqu’à la thématique sociale du développement durable qui ne puisse être considérée du point de vue de la biodiversité. En effet, le bien être et le développement humain dépend complètement des écosystèmes de la planète et des services qu'ils procurent. La transformation de ces écosystèmes et l’intensification par l’homme de la fourniture des services a contribué à des gains substantiels sur le niveau du bien-être total. Mais ce ne sont pas toutes les régions du monde et toutes les communautés humaines qui ont tiré profit de ce processus — en fait, beaucoup ont subi des préjudices. Ces gains ont en réalité été acquis de manière croissante au prix d’une dégradation de nombreux services d'origine écosystémique, de risques accrus d’apparition de changements non-linéaires, et de l'accentuation de la pauvreté pour certaines catégories de personnes. La dégradation des services d'origine écosystémique pourrait même s’accentuer de manière significative au cours de la première moitié de ce siècle, ce qui constitue une barrière à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Au-delà de la disparition des espèces et des services écosystémiques, la problématique de la gestion de la biodiversité convoque des enjeux sociaux et politiques majeurs, dont la toile de fond est la question du développement et du bien être des sociétés humaines.

Les effets néfastes de la dégradation des services d'origine écosystémique sont subis de manière disproportionnée par les pauvres, et contribuent à l’aggravation d’une iniquité de fond et de disparités croissantes entre les communautés et constitue parfois le facteur principal de la pauvreté et des conflits sociaux. Dans toutes les régions, et particulièrement l’Afrique subsaharienne, la condition et le mode de gestion des services d'origine écosystémique constituent un facteur dominant ayant une influence sur les perspectives de réduction de la pauvreté.

C’est à ce titre qu’une réflexion sur la gestion de la biodiversité ne peut, à notre sens, se départir de réflexions poussées sur les notions complexes de développement, de répartition des richesses et des bénéfices, d’accès à la ressource, d’équité et de partage. Et ce d’autant plus si les entreprises, principaux générateurs de revenus et de richesse à l’échelle mondiale entrent dans la danse.

Ainsi l’approche par les services écosystémiques est une nouvelle façon de considérer le développement durable en entreprise : cela permet d’intégrer l’approche systémique, et de considérer l’environnement dans son sens global, au niveau du vivant et non au niveau du « strictement externe ». Les services écosystémiques sont la meilleure approche pour faire rentrer le vivant au cœur des entreprises. Nous proposons ci-dessous une typologie d’intégration des services en entreprise.

Deux points de conclusion

- L’aspect fondamental, voire vital dans la plupart des cas, de la prise en compte des écosystèmes au sein des entreprises dans l’intégralité de leurs chaines de productions et de transformation.

- Le changement de fond que cela implique pour les entreprises dans leur organisation interne. La Biodiversité, au sens large comme nous l’avons entendu dans cet article recouvre l’intégralité des activités environnementales d’un groupe, et se décline dans l’ensemble des thématiques des départements environnements.