Le cas de Kalundborg

2 000 mots environ. Temps de lecture estimé : 8 minutes

1. Introduction : l'idée de départ

« Dans un tel système, la consommation de matière et d'énergie est optimisée, et les effluents d'un processus servent de matière première à d'autres processus. »R. Frosch et N. Gallopoulos, 1989

Lorsque l'on réfléchit à l'analogie de l'écologie industrielle, l'un des premiers concepts qui vient à l'esprit est celui de « chaînes alimentaires » ou « réseaux trophiques ». Ces mécanismes, par lesquels les déchets d'une espèce peuvent être utilisés comme ressources par une autre espèce, constituent une caractéristique majeure du fonctionnement des écosystèmes. Appliqué aux activités économiques, l'idée consiste à relier entre eux les différents agents économiques (en premier lieu les entreprises), de sorte que les ressources consommées (ou rejetées) par les uns soit également utilisées par d'autres.

Cette manière de réaliser des valorisations « en cascade » de diverses ressources entre les entreprises est mentionnée dans l'article de Frosch et Gallopoulos de 1989.

Dans leur article de 1989, Frosch et Gallopoulos mentionnent à titre d'exemple la Symbiose industrielle de Kalundborg, au Danemark. Dès le début des années 90, plusieurs projets de parcs et réseaux éco-industriels ont vu le jour, d'abord en Amérique du Nord et en Europe, puis en Asie). Toutefois, la Symbiose industrielle de Kalundborg constitue l'exemple le plus souvent cité de réseau éco-industriel.

2. Présentation

Kalundborg est une petite ville d'environ vingt mille habitants située à une centaine de kilomètres à l'Ouest de Copenhague. Située au bord de la Mer du Nord, elle dispose d'un port relativement profond et libre de glace toute l'année, ce qui lui permet d'accueillir des vraquiers.

présentation de Kalundborg

Dès la fin des années 50, le gouvernement danois a ainsi choisi Kalundborg pour implanter quelques grandes entreprises fortes consommatrices de matières premières.

En 1996, un Institut de la Symbiose a vu le jour à Kalundborg. Cette petite structure vise à répondre aux nombreuses demandes d'informations venant du monde entier sur la Symbiose industrielle.

3. Les partenaires de la symbiose

La Symbiose industrielle de Kalundborg comprend cinq partenaires historiques principaux : une raffinerie (Statoil), une centrale électrique (Asnaes), le site principal de Novo Nordisk (biotechnologie), une usine de panneaux en plâtre (Gyproc), et enfin la municipalité elle-même.

4. Le fonctionnement de la symbiose

4.1. Le principe de la symbiose de Kalundborg

vue d'ensemble de l'usine de Gyproc

Cette image montre une vue d'ensemble de l'usine de Gyproc, située à proximité de la centrale électrique et de la raffinerie de pétrole. La matière première des panneaux en plâtre est le gypse : on voit sur la photo le stock de gypse, entreposé juste à côté de l'usine.

Traditionnellement, le gypse utilisé par Gyproc provenait d'Espagne. Il était extrait de carrières naturelles, puis transporté par bateau sur près de deux mille kilomètres, avec tous les coûts financiers et les impacts environnementaux que cela suppose...

deuxième vue d'ensemble de l'usine de Gyproc

Traditionnellement, le gypse utilisé par Gyproc provenait d'Espagne. Il était extrait de carrières naturelles, puis transporté par bateau sur près de deux mille kilomètres, avec tous les coûts financiers et les impacts environnementaux que cela suppose...

Dans ce cas, une entreprise génère un déchet (le gypse) dont elle doit se débarrasser en payant pour le mettre en décharge. Juste à côté, une autre entreprise (Gyproc) doit payer pour importer de loin cette même matière première...

C'est le genre de situation aberrante, du point de vue de l'utilisation des ressources, qui se rencontre fréquemment dans le système industriel sous sa forme actuelle. Dans le cas de Kalundborg, précisément, cette situation s'est rapidement améliorée grâce aux contacts établis entre la centrale Asnaes et Gyproc.

Naturellement, Gyproc avait envisagé la possibilité d'une rupture d'approvisionnement, au cas où la centrale électrique Asnaes aurait dû cesser ses activités. Gyproc s'était donc assuré de l'existence de sources d'approvisionnement alternatives, lesquelles se trouvent à proximité du Danemark, dans le Nord de l'Allemagne, où plusieurs centrales électriques à charbon seraient heureuses de pouvoir valoriser ainsi leur gypse.

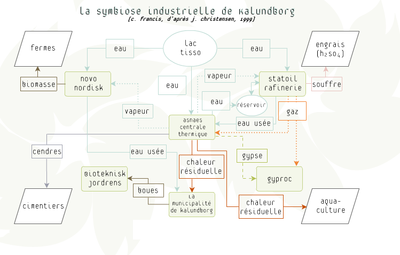

4.2. Modélisation de la symbiose

Ce schéma offre un aperçu des synergies existant entre les principaux partenaires de la Symbiose industrielle de Kalundborg.

5. Les bénéfices de la symbiose

5.1. Bénéfices environnementaux

Parmi les bénéfices environnementaux de la Symbiose, on peut mentionner notamment une économie d'eau (souterraine et de surface) de l'ordre de 3 millions de m3 par an.

Autrement dit, si les entreprises, au lieu de collaborer pour une utilisation collective de la ressource, prélevaient chacune de manière isolée l'eau dont elles ont besoin, la consommation totale d'eau augmenterait de 3 millions de m3 par an. C'est une économie substantielle dans une région comme celle de Kalundborg,où les ressources en eau douce ne sont pas très abondantes. Par ailleurs, on voit la pertinence d'une telle utilisation de l'eau en cascade (l'eau circulant d'un utilisateur à l'autre) dans des régions et des pays souffrant d'un manque d'eau.

Quant au réseau de chauffage à distance, alimenté par la chaleur perdue de la centrale électrique, on voit qu'il permet d'économiser une vingtaine de milliers de tonnes de mazout par an (soit en gros une tonne économisée par an par habitant de Kalundborg).

5.2. Bénéfices économiques

La symbiose de Kalundborg présente également des avantages économiques pour ses membres. Tous les accords passés entre les entreprises sont de nature commerciale, et donc confidentiels. On ne dispose donc pas de chiffres précis. On sait toutefois que ces échanges sont tout à fait profitables du point de vue économique, comme le montre l'estimation ci-dessus.

Autre élément importants : tous les échanges se font selon les conditions du marché, aucun projet ne reçoit des subventions publiques.

Les échanges entre les partenaires de la Symbiose peuvent prendre des formes très variées : troc, vente, etc... Par exemple, le partenaire qui reçoit de la vapeur peut accepter de payer le pipe line, en échange d'une vapeur bon marché. A l'inverse, un partenaire peut prendre en charge les frais de transports, mais en demandant un prix de vente incluant ces frais. Les configurations varient d'un cas à l'autre, tout est négocié de gré à gré.

Naturellement, les contrats prévoient les cas de figure où l'un des partenaires connaîtrait une rupture de livraison de son « produit » (vapeur, eau, cendres, gypse, etc.), par exemple à cause d'une période d'entretien de ses installations, d'une panne, etc... Dans chaque cas, les contrats prévoient, dans la mesure de possible, les mesures garantissant que les livraisons ne seront pas interrompues.

5.3. Le cas de Kalundborg

La Symbiose de Kalundborg présente quelques caractéristiques qui méritent d'être relevées:

-

Comme aiment à le répéter les pionniers de la Symbiose de Kalundborg, il s'agit d'un « non projet, non planifié ». En effet, les échanges entre partenaires se sont développés progressivement à partir des années 70, au cas par cas, sans aucune volonté de réaliser un projet particulier. Il s'agissait essentiellement de bon sens (économique principalement) dans la gestion de ces entreprises. C'est seulement en 1989 que les partenaires ont réalisé quils avaient construit, sans l'avoir cherché, un réseau complexe d'échanges, et ils lui ont alors donné le nom de « Symbiose industrielle ». A l'inverse, les différents projets en cours dans le monde de parcs ou réseaux éco-industriels, qui s'inspirent de l'exemple de Kalunborg, sont conçus dès le départ comme des projets visant à optimiser les synergies dans le délai le plus court possible. La situation idéale étant celle où la démarche de symbiose (ou synergie) éco-industrielle est intégrée dans la planification même d'une nouvelle zone industrielle ou le développement économique d'une région.

-

Comme déjà mentionné, les échanges entre les partenaires de Kalundborg n'ont pas bénéficié de subventions, apportant la preuve qu'un tel système, même à grande échelle, peut se révéler économique performant. Toutefois, il est parfaitement envisageable d'envisager des subventions, si cela s'avère utile au démarrage et à la pérennité d'un nouveau réseau éco-industriel, et surtout si un tel soutien permet sa réalisation dans des délais aussi courts que possible.

-

Le problème de la défaillance possible d'un partenaire, comme indiqué précédemment, doit être pris en compte dès le départ d'un projet de synergie. Il est toujours possible, en effet, qu'une entreprise cesse ou modifie ses activités, ou déménage, etc... C'est pourquoi, l'entreprise qui reçoit un flux de matière ou d'énergie veille toujours à s'assurer d'autres sources d'approvisionnement possibles. Mais en règle générale, les entreprises acceptent de prendre un tel risque, dans la mesure où il est compensé par un net gain économique, à savoir l'accès à une ressource bien meilleur marché. Par ailleurs, il existe une solution très prisée des entreprises, notamment dans le cas de synergies énergétiques (réseau de froid, de chaleur, de vapeur, etc...). Cette stratégie consiste à recourir aux services d'un tiers opérateur. Dans ce cas, c'est une entreprise tierce (souvent spécialisée dans les services énergétiques) qui garantit la livraison de chaleur ou d'énergie à l'entreprise cliente. Ce tiers opérateur prend en charge la construction et l'entretien des installations (pompes, pipe lines, etc...) et garantit l'approvisionnement du client. C'est au tiers opérateur qu'incombe la responsabilité de trouver une nouvelle source d'approvisionnement en cas de défection de l'un des partenaires de la synergie.

5.4. L'effet de la symbiose industrielle

impact qualitatif de la symbiose

On peut exprimer graphiquement l'impact qualitatif de la symbiose (ou synergie). Traditionnellement, il existe une corrélation linéaire entre l'activité économique et les impacts sur l'environnement: plus les activités économiques augmentent, plus les impacts négatifs sur l'environnement augmentent également.

A l'inverse, avec une stratégie comme celle de la symbiose, en favorisant systématiquement des synergies entre entreprises pour un usage optimal des ressources, l'impact environnemental des activités économiques se stabilise à un certain niveau, voire même peut diminuer.

6. Parcs et réseaux éco-industriels

6.1. Enjeux territoriaux

Parmi les implications des réseaux éco-industriels, on peut mentionner un changement de perspective du point de vue de la planification et aménagement du territoire.

A l'inverse, l'écologie industrielle permet d'envisager de nouveaux espaces hybrides, où peuvent coexister des activités industrielles, d'habitation, de loisir, etc..., - tout en garantissant des impacts moindres sur l'environnement et la santé humaine.

6.2. Parcs et réseaux éco-industriels

A l'image de la Symbiose industrielle de Kalundborg,les premiers écologues industriels ont proposé au début des années 90 la notion de « parc éco-industriel » ou de « réseau éco-industriel ». Plusieurs dizaines de projets ont été lancés à partir des années 1992-93, d'abord au Canada et aux Etats-Unis, puis en Europe et en Asie, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Chine.

parcs et réseaux éco-industriels de Kalundborg

La Symbiose de Kalundborg ne doit pas être considérée comme un modèle absolu : les projets en cours de parcs et réseaux éco-industriels présentent des caractéristiques assez différentes, notamment le fait de les planifier explicitement dès le départ, et la volonté de mettre en oeuvre les synergies entre entreprises de manière beaucoup plus rapide.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'écologie industrielle ne se résume pas à la Symbiose de Kalundborg : elle offre une perspective beaucoup plus vaste. Toutefois, l'exemple de Kalundborg reste important, dans la mesure où il apporte la preuve de la faisabilité, à grande échelle et de manière économiquement viable, de la faisabilité concrète d'un concept comme la symbiose (ou synergie) éco-industrielle.

7. Conclusion

Une remarque pour conclure cette présentation de la Symbiose de Kalundborg : il est souvent question de valorisation de déchets lorsque l'on parle de symbiose ou de synergie éco-industrielle. Cela découle simplement du fait que les entreprises sont aujourd'hui confrontées de manière croissante à un problème de gestion des déchets, qui constitue donc pour elles une priorité. Mais d'une manière générale, l'écologie industrielle vise un usage optimal de l'ensemble des ressources dans le système économique, pas seulement la valorisation des déchets.

Pour en savoir plus, on peut notamment consulter le site de la Division technologie, industrie et économie du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE - DTIE), à Paris, qui comporte une section sur les parcs industriels : http://www.uneptie.org/